Publicado 30/03/2019 22:38

Tortura, desaparecimentos, assassinatos, censura, exílio são características menos ou mais comuns às ditaduras, que alguns preferem chamar de "movimento" e outros mandam comemorar. Uma face até então desconhecida do regime ditatorial brasileiro, talvez ainda mais sombria, começa a ser revelada com a publicação de um livro que narra 19 histórias sobre bebês, crianças e adolescentes sequestrados e entregues a famílias de militares e pessoas ligadas à repressão.

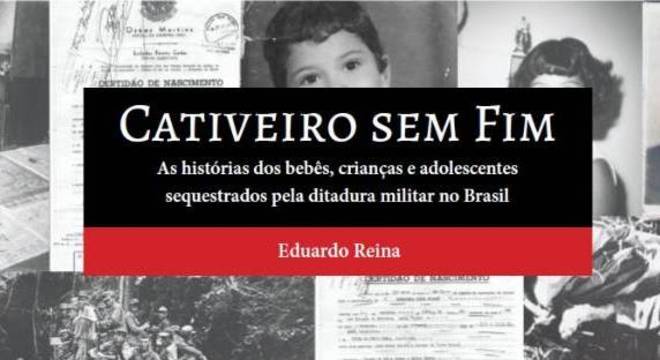

Cativeiro sem Fim, do jornalista paulista Eduardo Reina, de 55 anos, será lançado nesta terça-feira (2), em São Paulo, com debate entre o autor, o também jornalista Caco Barcellos – que ajudou a desvendar o episódio das ossadas de Perus – e a procuradora regional da República Eugênia Gonzaga, presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos.

Dos 19 casos documentados por Reina, 11 estão ligados à Guerrilha do Araguaia, na primeira metade do anos 1970. O caso rendeu uma condenação ao Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2010, entre outras que o país recebeu por não apurar e nem punir crimes cometidos por agentes do Estado durante a ditadura iniciada há 55 anos.

Os outros oito casos estão espalhados entre Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Mato Grosso. Uma rede formada por militares, servidores públicos e funcionários de cartórios cuidava da operação, para levar filhos de militantes políticos a outras famílias. Alguns deles ainda procuram pelos pais biológicos. Um dos pais adotivos era próximo de um dos figurões do regime.

A questão sempre atormentou Reina, que nasceu seis meses antes do golpe de 1964, e já dera um primeiro passo com a publicação de Depois da Rua Tutoia (2016), referência ao endereço do tristemente célebre DOI-Codi, em São Paulo, que hoje abriga uma delegacia policial, mas que ativistas e familiares de vítimas querem transformar em centro de memória. Países vizinhos, cada qual com sua ditadura, tiveram como rotina o sequestro de filhos de militantes políticos. Na Argentina, por exemplo, até hoje são "descobertos" casos, graças em grande parte ao esforço de mães e avós, que ainda no período da repressão passaram a se reunir na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do governo. Por que não no Brasil?

Ao conhecer a história da filha do guerrilheiro Antônio Teodoro de Castro – o Raul, que atuou no Araguaia e que foi assassinado pelos militares – contada pela filha em depoimento na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Reina passou a puxar o fio. Viajou para Belém e começou um extenso trabalho de pesquisa, que incluiu idas ao Araguaia, para, como diz, montar um quebra-cabeça. E, com isso, trazer à luz histórias "invisibilizadas".

"Várias vítimas ou seus familiares choraram muito, expressaram terror contando a crueldade a que foram submetidos e passaram", conta Reina. Ao acrescentar um capítulo à memória daqueles dias, ele completa um ciclo perverso de vida: a ditadura negou a muitas famílias o direito de enterrar seus mortos. Agora, sabe-se que negou também a outras o direito de criar seus filhos.

São as histórias de Antônio, Giovani, Iracema, de Josés, Juracy, Lia, Miracy, Osniel, Rosângela, Sebastião, Yeda. De cinco índios Marãiwatsédé sequestrados. E de uma mulher que prefere não ser identificada. Brasileiros que tiveram alterados os cursos de suas vidas, em um país de rota novamente alterada.

O lançamento será realizado a partir das 19h no Centro Universitário Maria Antônia, da Universidade de São Paulo, na rua Maria Antônia, 258/294. Cada exemplar, com 310 páginas, custa R$ 56. Com patrocínio da Caixa Econômica Federal, Cativeiro sem Fim é resultado de parceria entre o Instituto Vladimir Herzog e a Alameda Casa Editorial. A apresentação é do ex-secretário de Direitos Humanos Rogério Sottili, atual diretor do IVH, e o prefácio foi escrito por Caco Barcellos.

Eduardo Reina falou à RBA.

Sabe-se que temas relacionados à ditadura são de seu interesse, mas por que este especificamente?

É uma questão que sempre me atormentou: como há tantos registros de sequestros de filhos de militantes políticos na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e aqui no Brasil, onde houve um período tão cruento de ditadura, por que não se fala a respeito?

Era um projeto há muito tempo parado na gaveta. Até que em 2015 resolvi colocar o bloco na rua.

Primeiro foi o lançamento do romance Depois da rua Tutoia, que conta a história de uma bebê, filha de militante política, sequestrada ao nascer e entregue pelos agentes da repressão a um empresário que financiava a ditadura. O objetivo era jogar luz sobre este tema invisibilizado nos livros de História e cujos personagens ficaram escondidos até da mídia.

Qual foi o "fio da meada" para desenrolar a história? Em outras palavras, qual foi a primeira história que chegou a seus ouvidos e como ela se desenvolveu?

O fio da meada foram dois. O primeiro foi conhecer a história da filha do guerrilheiro Antonio Teodoro de Castro, o Raul, que atuou no Araguaia e que foi assassinado pelos militares. Ela prestou um depoimento na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e contou parte da sua história. Ela foi levada, ainda bebê, para uma casa de acolhimento em Belém do Pará. Fui para lá, pesquisei, entrevistei muitas pessoas. Conheci outras que me indicaram outras ainda para conversar. Fui montando este quebra-cabeça. Até ir ao Araguaia. Tive contato com pessoas que viveram a guerrilha. E o arco foi se fortalecendo.

Consegui ganhar a confiança de vítimas. Ainda hoje é muito medo entre a população local, uma autocensura que impede que falem. Há também muita pressão do Exército ao povo simples de lá. E os casos começaram a ser contados. As peças foram aparecendo. Numa avalanche inimaginável.

No meio de todo esse processo de pesquisa no Araguaia, outras pessoas, em outros estados brasileiros, também me procuraram com informações. O bolo foi crescendo. A pesquisa se estruturava cada vez mais.

Aprendi a enxergar informações sobre o tema nas entrelinhas de livros, nos comentários de militares, nas entrevistas com as pessoas. Fiz um jornalismo de reconstrução da história.

Como tratar de um tema tão delicado, não só do ponto de vista político, mas principalmente humano? Qual foi a abordagem? Como as "ex-crianças" reagiam?

É uma situação hiper delicada. Tomei e tomo cuidado para não expor as vítimas.

Várias vítimas ou seus familiares choraram muito, expressaram terror contando a crueldade a que foram submetidos e passaram. Houve momentos em que precisei demonstrar ter uma alma gélida para não desmoronar na frente da pessoas, que contava sua história.

Teve pessoa, por exemplo, que numa entrevista realizada numa tarde calorenta, sentiu frio a ponto de precisar colocar uma blusa. Depois chorou, riu, caiu na minha frente. Eu precisei manter a linha, escutar, consolar, e seguir a entrevista. Um processo que nem eu imaginei que suportaria. Mas confesso que depois fiquei muito mal.

Há muita crueldade envolvendo todos os casos relatados no livro.

Na Argentina, tornaram-se famosas as atividades das mães e avós de maio, à procura de filhos e netos desaparecidos, o que acontece até hoje. Por que não existiu algo parecido no Brasil?

Penso que porque aqui no Brasil esses casos de sequestro de filhos de militantes políticos pelos militares ficaram escondidos até hoje. Costumo chamar isso de o segredo do segredo do que ocorreu na ditadura brasileira. Tomara que o livro consiga despertar as pessoas e coloque o assunto às claras, para que muita gente possa criar coragem e falar. E que outros jornalistas, historiadores, possam descobrir mais coisas que estão escondidas, invisibilizadas.

São 19 casos relatados. Tem alguma ideia de quantos semelhantes podem ter acontecido e estão ainda por serem descobertos?

É uma resposta que não existe. Pode haver outros casos mais, o que suponho. Mas é uma situação delicada. É preciso investigar, obter documentos etc.

Existiam por aqui, como em outros locais, maternidades clandestinas?

Até hoje não consegui comprovar a existência de maternidades clandestinas de onde eram retirados os bebês. Mas há casos de bebês nascidos em alguns hospitais públicos que foram levados e entregues aos pais apropriadores. Isso aconteceu no Paraná, por exemplo. Com a cumplicidade de entidades religiosas.

Você tentou conversar com militares sobre esse tema? Se sim, qual foi a reação?

Como dever de ofício, escrevo isso no livro, é preciso ouvir o outro lado. O Exército informou que não comentaria a denúncia. A Aeronáutica informou que cerca de 50 mil documentos relativos a período da ditadura estão à disposição pública num arquivo em Brasília. E sugeriram fazer uma pesquisa lá. O Ministério da Defesa não se pronunciou, disse para procurar as forças militares.

Existe receio de alguma represália pela publicação da obra? Houve alguma manifestação nesse sentido?

Não posso ter receio de um trabalho jornalístico investigativo com tantos documentos, entrevistas, depoimentos etc. Estou preparado para debater com qualquer pessoas sobre o tema. Mas destaco que algumas das vítimas que estão no livro chegaram a ser procuradas por pessoas estranhas, para tentar descontextualizar o trabalho que estava sendo desenvolvido, para criticar a minha pessoa como jornalista, para dizer que não era para acreditar no que eu estava fazendo. Chegaram a dizer a essas pessoas que meu objetivo era apenas pegar dinheiro delas. Muita pressão psicológica.

Como escrever sobre a memória em um período político com governantes defensores da narrativa de que não houve golpe no Brasil, que frequentemente contestam as conclusões das comissões da verdade e se manifestam a favor da violência?

É um trabalho jornalístico. Um trabalho histórico. Contra argumentos e fatos não há como contestar. Não é fake news. É puro jornalismo.