Tudo o que o trabalhador produz tudo deve conhecer, a luta pelo saber

Defender a escola como trincheira da crítica exige ampliar o acesso ao saber completo, mesmo contraditório, para que a classe trabalhadora possa transformá-lo.

Publicado 10/07/2025 11:37

Sempre que o debate sobre o currículo escolar volta à pauta, ressurgem, quase como um reflexo condicionado, vozes que se dizem progressistas, mas escolhem a saída simplista, pragmática: amputar, proibir, suprimir partes do acervo didático em nome de uma suposta “reparação”. Assim, repetem que Monteiro Lobato não deve ser lido por expressar o racismo em suas obras. Que Gilberto Freyre não pode ser estudado porque sustentou o mito da democracia racial. Que Euclides da Cunha não cabe mais porque carrega o olhar elitista de seu tempo. O que se faz, então, é a velha operação de “expurgo seletivo”: corta-se o autor, apaga-se a obra, nega-se a exposição, como se fosse possível criar uma escola livre de contradições dentro de uma sociedade estruturalmente dividida em classes, racializada, patriarcal e colonial.

Mas esse radicalismo fragmentador, travestido de consciência crítica, não liberta, esconde. Não tenciona, empobrece. Não revela o conflito, o disfarça. Ao amputar pedaços do patrimônio cultural, impede que o estudante tenha acesso à totalidade do saber que a humanidade produziu, e que só se compreende em sua forma contraditória. Porque todo conhecimento é fruto do trabalho humano acumulado. É força produtiva, como a máquina, o remédio, o smartphone. É resultado da prática social que transforma a natureza, sistematiza a experiência, constrói técnicas, métodos, teorias, obras literárias, arte, ciência, filosofia. É rico em contradições porque a sociedade que o produz também é.

Se aceitássemos a lógica de recusar tudo que carrega as marcas da dominação, teríamos que abrir mão de cada ferramenta criada sob o capitalismo, da penicilina ao avião, do telefone à internet. Mas ninguém defende que devamos rejeitar uma máquina porque foi construída numa fábrica capitalista. Sabemos que toda tecnologia carrega em si a marca do modo de produção, mas o caminho não é recusá-la: é apropriá-la, entender seu funcionamento, colocá-la a serviço de novas relações, transformá-la. O mesmo vale para o conhecimento. Negar o acesso a uma obra por conter, de fato, ideias racistas, elitistas ou colonialistas, quando isso não é exposto criticamente, não emancipa ninguém: apenas perpetua a aparência de naturalidade, impede que se revele a gênese e reforça a expropriação do saber que Marx denunciou. O trabalhador produz a mercadoria, mas não a possui; produz o saber, mas não se apropria dele. A pedagogia histórico-crítica se opõe radicalmente a isso: transmitir conhecimento não é favor, não é detalhe didático, é exigência ontológica e política.

Marx resumiu isso de forma inapagável: “Se a classe operária tudo produz, a tudo a ela deve pertencer.” Vale para a fábrica, para a terra, para a máquina, e também para o livro, para a teoria, para o currículo. Quando se nega o acesso ao acervo acumulado, mesmo com suas contradições, perpetua-se a desigualdade entre quem tudo produz e quem tudo domina.

Lênin traduziu isso com precisão: “A cultura proletária só pode ser criada conhecendo com precisão a cultura que criou a humanidade em todo o seu desenvolvimento, e transformando-a. A cultura proletária não surge do nada. Não é invenção de especialistas. É o desenvolvimento lógico do acervo de conhecimentos conquistados pela humanidade sob o jugo da sociedade capitalista, da sociedade latifundiária, da sociedade burocrática.” Não há cultura nova inventada do zero. Não há escola revolucionária construída sobre o vazio. Há apropriação crítica, reconstrução, superação. Há contradição trabalhada, não negada.

Esse é o ponto em que o moralismo progressista tropeça: ao suprimir autores em vez de tenciona-los, nega a dialética do processo educativo. Porque a educação é, por essência, mediação organizada entre o que parece natural e o que é histórico, entre a aparência cristalizada e a gênese que a revela como produto das relações de classe. Negar esse movimento, amputar o contraditório, é cristalizar a aparência como essência, é congelar a história, exatamente o contrário do que se propõe como crítica.

Saviani, Newton Duarte e toda a tradição histórico-crítica são claros: não existe formação real sem os dois momentos dialéticos, o negativo, que desmonta a ideologia dominante, expõe a contradição, denuncia o mito; e o positivo, que organiza o domínio efetivo do saber acumulado, para que o trabalhador, a criança da escola pública, o jovem da periferia, tenham na mão o que a elite sempre monopolizou. Um sem o outro é vazio. Crítica sem apropriação é denúncia moral; apropriação sem crítica é reprodução adaptada. A escola não pode ser trincheira de neutralização moral, é trincheira de enfrentamento organizado.

Por isso não se trata de tirar Freyre, Lobato ou Euclides da Cunha, mas de trazê-los lado a lado com quem os tencionou: Clóvis Moura, cujo centenário celebramos agora, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus. A luta de ideias sempre existiu, mesmo quando ocultada pela classe dominante. Negar Freyre é garantir que o mito da democracia racial siga vivo como senso comum, expor Freyre tensionado por Clóvis Moura é mostrar que o mito foi desmontado pela crítica negra, antirracista, radical, que segue viva e ativa. Isso é historicizar, isso é formar consciência.

Não é fragmentando, apagando ou omitindo que se combate a desigualdade, é expandindo criticamente, mostrando as disputas, armando o estudante com o saber completo e com as chaves para entendê-lo. É como dizer que, porque o celular foi montado numa fábrica exploratória, não devemos usá-lo, mas, na prática, quem abre mão do celular é quem já está sem poder. Assim é com o livro: abrir mão do saber é abrir mão do instrumento para superá-lo.

A escola não é trincheira de acomodação moral, mas de mediação viva, onde o pensamento científico reconstrói a gênese das formas sociais e revela seu caráter histórico, mostra que o que hoje parece natural foi produzido por relações de classe e, portanto, pode e deve ser superado. Esse é o coração do método dialético, que os moralistas fragmentadores negam quando propõem expurgar tudo que é contraditório. Quem tudo produz, a tudo deve pertencer.

O trabalho gera máquinas, fábricas, sistemas, mas também ideias, livros, teorias, métodos, palavras. Retirar partes do acervo, “purificar” o currículo, mutilar a memória, não corrige a violência do passado, apenas garante que ela siga operando, disfarçada de ausência. A escola existe para expor o que a classe dominante quer naturalizar. Existe para mostrar que tudo o que parece “dado” é produzido, e tudo o que é produzido pode ser superado.

Quem propõe recortar livros, apagar obras e blindar o estudante do incômodo não está praticando crítica, está negando a dialética do processo educativo. Está negando a própria função histórica da escola como trincheira da luta de classes, espaço de socialização do trabalho acumulado, ponte viva entre o que a humanidade criou, contraditório, ambíguo, imperfeito, e o que ainda pode criar para romper a dominação.

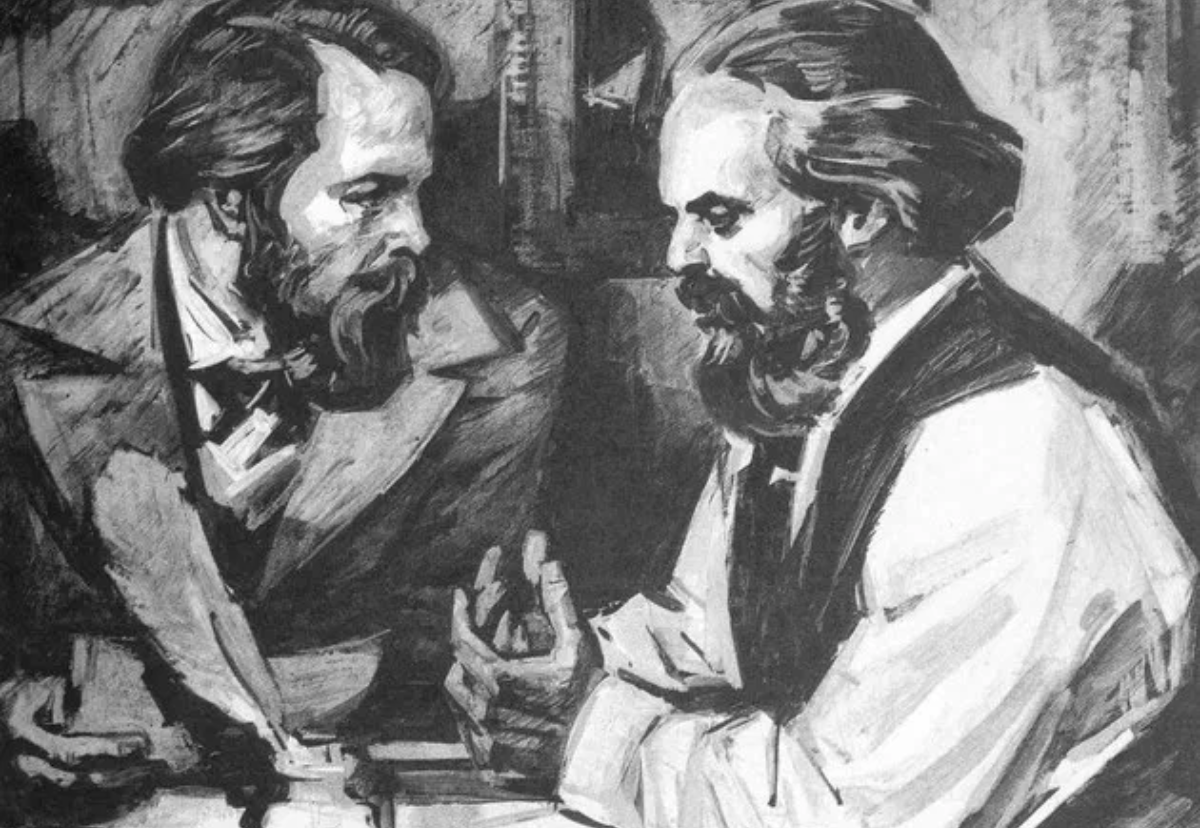

Marx é, talvez, o exemplo mais evidente de que a crítica revolucionária não se ergueu do nada. Se Marx não tivesse lido Hegel, Kant, Feuerbach, se não tivesse estudado de forma rigorosa os economistas clássicos como Smith e Ricardo, jamais teria produzido A Ideologia Alemã, O Manifesto Comunista ou O Capital. O que fez foi exatamente o contrário de negar; apropriou-se, tencionou, expôs os limites, revelou as contradições, e a partir daí construiu o método que mudou a história. O método dialético não cancela, desnuda. Não apaga, historiciza. Não fragmenta, mostra o movimento real.

É isso que a escola deve fazer. Não negar Freyre, mas lê-lo junto a Clóvis Moura. Não riscar Euclides, mas confrontá-lo com Guerreiro Ramos. Não amputar o acervo, expandi-lo criticamente. Porque se a classe trabalhadora tudo produz, tudo deve conhecer para tudo transformar.

Se Marx tivesse fechado os olhos para Hegel, Kant e Feuerbach, teria ficado refém de um moralismo estéril. Mas ao enfrentá-los, Marx revelou que o saber é força produtiva, e só se emancipa quem domina tudo que a humanidade produziu, para superar aquilo que a domina.

É por isso que cortar livros não emancipa ninguém. O que emancipa é estudar, tensionar, confrontar, superar, como Marx fez, como Lênin fez, como Clóvis Moura nos ensinou a fazer. Porque cultura proletária não nasce pura; se constrói conhecendo tudo, criticando tudo, transformando tudo.