Um grande folhetim tumultuosamente filosófico

O escritor, dramaturgo e poeta Lúcio Cardoso Filho teria completado cem anos no último dia 14 – ele nasceu em 1912, em Curvelo, MG (e viveu até 1968). Sua obra extensa foi iniciada em 1934 com o romance Maleita, e inclui um clássico absoluto, Crônica da Casa Assassinada (1959). Vermelho homenageia seu centenário com este comentário escrito por ocasião da publicação da tradução francesa deste romance.

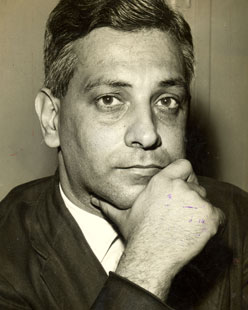

Por Alfredo Bosi

Publicado 31/08/2012 15:08

O leitor europeu culto de hoje talvez ainda se surpreenda com este romance do brasileiro Cardoso, e o julgue estranho ou atípico. Acostumado a pensar as literaturas da América Latina e do Terceiro Mundo em geral como se fossem documentos ou retratos fortemente coloridos dos respectivos contextos geográficos e étnicos, esse leitor sentirá certa dificuldade de «situar» uma obra como esta, de teor universalizante, cuja escrita foi moldada por um processo de longa e sofrida auto-análise; um processo cuja motivação última se acha no desejo de explorar fontes de uma subjetividade em constante movimento.

A Cronica da Casa Assassinada desmente com brio o estereótipo que se foi construindo em torno de um romance brasileiro ainda naturalista e centrado nos aspectos considerados pitorescos da vida nos trópicos.

A linhagem a que se filia a obra de Lúcio Cardoso é outra, e conta com os nomes de Léon Bloy, Julien Green, Mauriac e Bernanos, atrás dos quais o modelo supremo é o Dostoïevski ardente e patético dos Possessos e de Crime e Castigo. E a presença, quase obsessão, do Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë cujos versos arrebatados ele traduziu com maestria.

No Brasil o temário de Lúcio Cardoso se aparenta com o do ciclo da Tragédia Burguesa de Octávio de Faria, seu amigo e melhor intérprete; com os meandros narrativos de Cornélio Penna e Adonias Filho, nos quais a realidade e o enigma se intercambiam; e, mutatis mutandis, com certas passagens introspectivas muito densas de Clarice Lispector, da qual, porém, o afastam os seus traços de exaltação romântica.

Descarto, por um momento, tudo o que diferencia esses escritores e os separa uns dos outros; e volto a atenção do historiador para o que os aproxima. E diria que há uma situação cultural pré-existencialista nos anos Trinta (de resto, não é só no Brasil) em que os temas religiosos, metafísicos e éticos do chamado «renouveau catholique» encontram solo propício para vingarem.

Aprofunda-se a sondagem dos veios subjetivos, já não segundo os esquemas do «realismo psicológico» do século 19 que secundava os ideais de objetividade das ciências positivas, mas em um clima neo-romântico saturado de valorações morais e imagens religiosos derivadas da tradição.

As personagens e os próprios focos líricos e romanescos passam a viver ambiguamente entre os estados de pecado e de graça, de danação e salvação.

Nessa atmosfera sujeita a temperaturas extremas, irrompem, obsessivas, figuras mórbidas ou letais.

As propostas de liberdade formal lançadas pelas vanguardas foram absorvidas por essa literatura em um sentido que pode soar hoje como paradoxal: estimularam poetas e prosadores de formação espiritualista a uma descida aos infernos da angústia e da culpa com intervalos de arroubos erótico-místicos.

Em pleno século da psicanálise, um novo surto de maniqueísmo (de resto, sempre latente na corrente jansenista do catolicismo francês de que Mauriac é exemplo brilhante) plasmou um número considerável de poemas e narrativas intimistas. Entre nós, o período que medeia entre os anos de Trinta e os fins dos Cinquenta vê essa tendência afirmar-se com vigor e alguns notáveis resultados estilísticos.

Nesta Crônica da Casa Assassinada são os fantasmas da transgressão que assediam as personagens de um drama montado a partir de uma paixão subjetivamente incestuosa (que é o que moralmente conta); e em torno da violação fundamental se consumam o adultério e a perversão. Deixo, porém, aos estudiosos idôneos, que se incumbiram de proceder à análise interna do romance, as leituras psicanalíticas e estruturais que a sua interpretação requer. O que me chama particularmente a atenção é a passagem (para muitos, inexplicável) do moderno para o anti-moderno que se operou na consciência de tantos escritores pós-vanguardistas. Nem sempre foi obra pura e simples de «reação» ideológica, embora não se deva subestimar esse componente. Às vezes a dialética foi mais sutil dando margem a curiosos enlaces. A liberação da censura, que foi a alma do surrealismo, parece que exasperou no imaginário de escritores de raízes católicas as polarizações de Bem e Mal, Graça e Pecado, Anjo e Demônio. O retorno a motivos apocalípticos e, sobretudo, ao «temor e tremor» da danação eterna nutriu-se dos mesmos elementos subversivos que, em uma ótica programadamente oposta, as vanguardas radicais tinham multiplicado em suas obras.

Na verdade, tudo recomeçava a ser dramaticamente posto em causa nessa época de tensões altíssimas. Moral de família ou opção individualista a partir do zero? Religião confessional ou o tudo-ou-nada que a consciência joga entre a fé cega e o nihilismo radical? No campo ideológico, fascismo, comunismo ou anarquismo? O desdém pela via média, liberal-democrática, era então generalizado.

Mundo de paroxismos, onde o ato de escrever se propunha como um desafio aos vivos e aos mortos: mundo de Gide e Malraux, Neruda e Breton, Kafka e Pirandello, Drummond e Graciliano, Faulkner e Pound, Gramsci e Simone Weil, Brecht e Benjamin. Uma disposição viril de enfrentar as contradições e afrontar o bom senso burguês emprestava a essa literatura um caráter tenso, empenhado, alheio a toda frivolidade, e que talvez se afigure a leitores formados nos últimos vinte anos um tanto «sério» demais, pois não cede nunca a tentação própria da indústria cultural de aliciar, bajular ou anestesiar o consumidor comum. Quem faz mídia fez média. Mas aqueles anos eram ainda um tempo pré-televisivo.

Lúcio Cardoso, por mais esquiva e reclusa que possa parecer a sua experiência cultural e literária, pertence a esse universo em que paixões e valores ressoavam gravemente na caixa acústica do sujeito. Dividido entre fantasias de interdita volúpia e a certeza de condenações sem resgate, criou um estilo sinuoso, feito de ousadias imaginárias (subentendidas, inconfessáveis) e de pesados retornos a uma linguagem de juiz que acusa e pune a menor sombra de sensualidade.

Uma frondosa metaforização que se entrega aos apelos do morbo, do desfazimento carnal e, no limite, busca a expressão do cupio dissolvi, enforma a escrita da Crônica da Casa Assassinada para a qual já se pensou na qualificação de «expressionista». Mas se algum crítico, habituado a módulos de pensar europeus, objetar que faz parte de todo expressionismo o gesto de denúncia ou a sátira corrosiva da ordem social (traço que estaria ausente em Lúcio Cardoso), poderíamos lembrar o contra-argumento de que a Crônica não é uma historia brumosa que se passa em meio a nuvens de uma aérea fantasia, sem raízes. Ao contrário, é o relato da decadência de uma família, é a narração cruel do assassínio de uma casa encravada naquele velho e gasto interior fluminense-mineiro tão familiar ao autor de Maleita. Os Meneses desse romance juvenil de Lúcio Cardoso, fundadores de uma cidade sertaneja, a Pirapora queimada pela febre da malária, voltam, e não por acaso, para a evocação da sua agonia. Uma longa história de três gerações já se cumpriu, e agora é o momento de deixar que fale o destino, isto é, a impotência do mundo patriarcal para impedir a sua catástrofe e sofrear o instinto de morte que o devora por dentro.

Espero que esta nova aparição da Crônica, tão bem cuidada pelo zelo do seu leitor, estudioso e tradutor, Mario Carelli [tradutor da edição francesa publicada em 1985 – nota da redação], de uma ressonância ampla e merecida a uma obra que, nos seus altos e baixos de «grand feuilleton tumultueusement philosophique» (no comentário de Libération sobre a edição francesa), encerra algumas das passagens mais inspiradas da prosa introspectiva na literatura brasileira.

(*) Alfredo Bosi é crítico literário e professor de literatura basiuleira na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (USP).

Do livro Cardoso, Lúcio. Crônica da casa assassinada. Edição crítica, coord. Mário Carelli. São Paulo: ALLCA XX, 1996

Fonte: http://www.mshs.univ-poitiers.fr/