Brasileira fala sobre o trabalho para se tornar mulher e astrofísica

A cientista brasileira Vivian Miranda, que trabalho em um projeto da agência espacial norte-americana Nasa, conta sobre a trajetória, o trabalho como astrônoma e perspectivas que enxerga no Brasil

Por Marcela Tosi, especial para o jornal O Povo

Publicado 08/04/2019 00:06

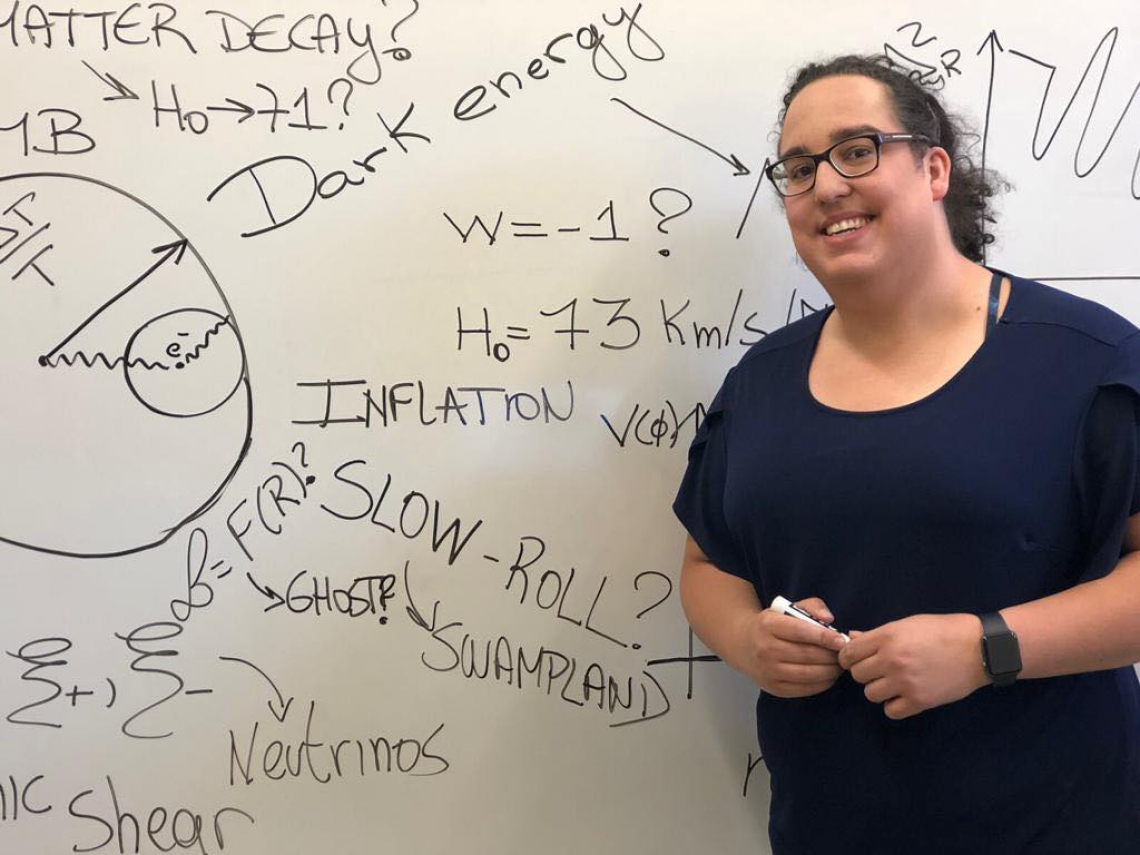

Vivian Miranda é apaixonada por Ciência desde criança e começou a “pensar mais em ser astrônoma” após a decepção em saber que, para se tornar astronauta no Brasil, é preciso seguir carreira militar. “Eu sabia que não tinha aptidão para ser militar”, conta. Hoje ela é a única brasileira em projeto de novo satélite da Nasa, o WFirst.

Nascida no Rio de Janeiro, Vivian mora há nove anos nos Estados Unidos. Se formou no Brasil, fez doutorado na Universidade de Chicago e hoje é pesquisadora na Universidade do Arizona. A astrofísica tem projetos com a Nasa, trabalhos publicados e é membro do Instituto Brasileiro de Trans Educação – organização não-governamental que reúne pessoas trans brasileiras que estão em universidades.

Outros desafios estiveram presentes na vida da pesquisadora. “O fato de o Brasil não ter uma agência civil do porte da Nasa era muito frustrante. Eu não tinha exemplos para continuar sonhando e alguns professores eram hostis ao meu desejo”. Nada disso fez Vivian parar – ela ainda sonha em sair da atmosfera terrestre.

Em entrevista por e-mail ao O POVO Online, a astrônoma, que é uma mulher trans, conta sobre sua trajetória, sua rotina de trabalho e perspectivas que enxerga no Brasil.

O POVO Online – Qual foi seu primeiro contato com a Ciência?

Vivian Miranda – Eu sempre gostei de Ciência. Aos sete anos, viajava com certa frequência para o sítio do meu pai adotivo. Lá, via o céu e ouvia histórias sobre o sistema solar e os planetas contadas pelos meus avós. Amava esses momentos! Eu também colecionava reportagens de astronomia publicadas em jornais e revistas, além de passar recreios desenhando as diferentes etapas de uma missão à lua. Nesta época, eu não entendia a diferença entre astronomia e astronáutica e acreditava que poderia fazer as duas coisas. O sonho de ser astrofísica e de ser mulher sempre foi parte da minha identidade. Eu digo sonho porque é preciso muito trabalho para ser tornar mulher e astrofísica. Hoje sou uma pessoa realizada pois acho que estou conseguindo realizar ambos os desejos, mas naquela época eles pareciam impossíveis.

Eu não sei exatamente quando estes sonhos surgiram, mas aos 6 ou 7 anos eu já tinha certeza do que eu queria ser e fazer. Eu gosto de muitos tópicos em ciência – tanto de humanas quanto de exatas -, mas em nenhum caso meu amor é tão grande quanto à astronomia. Aos 15 anos, comecei a estudar astronomia de forma sistemática, quando me preparava para a Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). Ali tive ainda mais certeza de que era aquilo que eu queria fazer o resto da vida. A OBA teve um papel central na minha vida – eu não estaria aqui hoje se não fosse esta olimpíada.

Como foi seu percurso de ser astrofísica e de ir progressivamente expressando sua identidade de gênero?

A relação entre astrofísica e minha identidade de gênero hoje é pacífica, mas até pouco tempo ela era conflituosa. Acho importante relatar como o preconceito (neste caso o meu preconceito contra minha própria identidade) nos retira anos de vida plena. Eu sempre fui uma boa estudante, durante o ensino fundamental eu tinha bolsa de estudos quase integral. No ensino médio, me transferi para o Colégio Federal Pedro II, onde participei das olimpíadas de astronomia e fiquei entre as primeiras colocadas no Brasil por dois anos consecutivos. Durante esta época, eu também iniciei estudos de astrofísica no Centro Brasileiro de Pesquisa Físicas, sob a orientação do professor Mario Novello, por meio de um convênio chamado Vocação Científica.

Passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entrei nas turmas especiais de matemática que reuniam os melhores alunos de exatas da universidade e aos 20 anos eu já tinha seis matérias de doutorado na bagagem. Por causa deste currículo exemplar, minha família e muitos professores acreditavam no meu talento – e isto gerou uma mistura explosiva de medo e ego que me fez sofrer muito. Ser uma mulher transgênero iria, na minha cabeça, causar uma enorme decepção e uma perda de status insuportável. Eu seria, portanto, astrofísica ou trans, nunca os dois. Um horror este meu preconceito, mas ele era baseado na falta de exemplos.

Qual foi o ponto de virada nessa percepção? Quando a senhora percebeu que seus dois sonhos seriam possíveis?

Tudo mudou quando eu fui para os Estados Unidos e pude ver exemplos incríveis de pessoas transgêneros na academia. Em particular, os exemplos da doutora Jessica Mink, de Harvard, e da doutora Rebecca Oppenheimer, do Departamento de Astrofísica do Museu Americano de História Natural, foram fundamentais.

Hoje o Brasil possui muitos exemplos de pessoas transgênero nas universidades. Recentemente eu fui aceita como membro do Instituto Brasileiro de Trans Educação, que reúne homens e mulheres transgêneros na academia – professores, alunas e alunos de pós-graduação e pós-doutorandos de todas as áreas do conhecimento: matemáticas, astrofísicas (eu não sou a única!), músicas, militares, geógrafas e psiquiatras, entre outras.

É uma honra e um privilégio participar um universo tão diverso e competente de pessoas, mas ainda falta chegarmos aos cargos de elite da academia brasileira: professores titulares, pesquisadores CNPQ nível 1, comissão das Fundações de Amparo à Pesquisa estaduais, por exemplo. Nunca vi uma pesquisadora transgênero membro da Academia Brasileira de Ciências, pois é preciso ser mais sênior para ingressar. Esta é a primeira geração que conseguiu entrar finalmente na academia. Ainda temos um caminho a percorrer.

Então, em seu caminho, exemplos e incentivos foram centrais, certo? Como a senhora percebe o cenário da Ciência no Brasil?

Exemplos são fundamentais pois, como no esporte, a geração anterior de talentos cultiva a nova por meio do exemplo. Não tínhamos isto em Ciência no Brasil – com exceções como o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e seus matemáticos brilhantes. Para ser justa, entre 2003 e 2010, as olimpíadas científicas tiveram um crescimento expressivo por meio de financiamento governamental adequado. Não é coincidência que o Brasil gerou um boom de excelentes cientistas nesta época – incluindo astrofísicos. Tudo me parece perdido desde os cortes no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) iniciados em 2014.

Que exemplo os jovens vão ter sobre ser cientista hoje em dia se as notícias que saem nos jornais sobre ciência são majoritariamente negativas? Com cientistas tendo que fechar laboratórios e sair do País enquanto alunos de pós-graduação passam fome? Conheço muitos astrofísicos brasileiros excepcionais vivendo fora do País e esperando um fio de esperança para voltar. Eu sou uma destas pessoas.

Quando surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos?

No final do mestrado. O Brasil de 2003 a 2010 (os anos que passei na UFRJ) investia decentemente em Ciência e muitos pesquisadores estrangeiros visitavam o Brasil para participar de conferências internacionais. Em duas destas conferências, uma em 2008 e outra em 2009, eu conheci o professor doutor Ravi Sheth, da Universidade da Pensilvânia, e o professor doutor Wayne Hu, da Universidade de Chicago. A experiência de conviver com estes pesquisadores foi fundamental na minha carreira. Eles viram que eu era engajada. No final de ambas as conferências, eu disse que sonhava em estudar nas universidades que eles lecionavam.

O professor doutor Ravi Sheth me respondeu mais ou menos assim: “Faça sua inscrição e eu assinarei pessoalmente sua carta de aceite". Nunca esqueci este dia e realmente ele assinou minha carta de admissão para o doutorado na Universidade da Pensilvânia! O professor doutor Wayne Hu foi um pouco mais contido, disse que iria ler com cuidado meu material. Em fevereiro de 2010, eu fui aceita nas duas universidades e escolhi a Universidade de Chicago.

Algum tempo depois, o professor doutor Wayne Hu se tornou meu orientador no doutorado e hoje tenho dez artigos publicados com o ele. Depois do doutorado, eu fiz meu primeiro pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia e, novamente, o professor doutor Ravi Sheth foi um grande defensor da minha contratação.

A senhora percebe diferenças marcantes entre ser pesquisadora nos Estados Unidos e ser pesquisadora no Brasil?

Existem algumas diferenças fundamentais. Primeira diferença é o salário: um estudante de doutorado em astrofísica ganha aproximadamente R$ 10 mil nos Estados Unidos. No pós-doutorado, nosso salário aumenta para R$ 18 mil e um professor assistente ganha R$ 30 mil aproximadamente. Nos três casos a universidade ainda investe um adicional de R$ 2 mil por mês para bancar nossos planos de saúde. Esses números são um pouco enganosos pois o custo de vida no EUA é alto e pagamos impostos de renda federal e estadual, porém eles demonstram que cientistas são valorizados e podem viver bem. Eu sei que é injusto exigir equivalência entre os salários no Brasil e no EUA, mas a diferença é muito grande. Um estudante de doutorado no Brasil ganha R$ 2 mil; não dá para a academia captar os melhores profissionais pagando tão pouco.

Segunda diferença fundamental: investimento. O Congresso americano protege o orçamento científico com unhas e dentes; não tem presidente que consiga cortar o orçamento de pesquisa e olha que o Donald Trump tentou recentemente. Sem contar que não existe contingenciamento – se o Congresso mandou gastar, tem que gastar. Para você ter uma ideia, o governo federal do EUA investe 150 bilhões de dólares em ciência civil por ano, aproximadamente. Já o MCTIC tem um orçamento de 2 bilhões de dólares aproximadamente – é vergonha nacional. Estamos enviando de graça nossos melhores cérebros para os Estados Unidos e a Europa e eles agradecem. Eu sou um exemplo disto. Quero voltar para o Brasil, meu plano era voltar depois do primeiro pós-doutorado, mas não tenho condição de fazer minha pesquisa no Brasil sem investimento e sem respeito mínimo à minha identidade de gênero.

A terceira diferença fundamental é o suporte técnico que temos nas universidades. Professores e pós-doutorandos tem toda uma infraestrutura de funcionários que cuidam de toda burocracia. A verba que podemos investir na nossas pesquisas (chamada de taxa de bancada aqui) é administrada por estes funcionários e, quando preciso comprar passagem aérea, eu simplesmente uso o cartão corporativo da universidade. Simples, eficiente e prático. Quando professores dão aula, eles não precisam corrigir as provas ou lista de exercícios, existem assistentes na maioria alunos de pós-graduação que fazem isto.

Em seu dia a dia profissional, a senhora se dedica a quais atividades?

Eu me dedico 100% à pesquisa. Pós-doutorandos em universidades de pesquisa em geral não lecionam. Participo do Dark Energy Survey, tenho pequenos projetos teóricos e tenho que trabalhar para o satélite WFirst, da Nasa. O satélite WFirst tem uma estrutura interessante: um grupo de engenheiros americanos faz o hardware do satélite e eu não posso tocar nele, porque tecnologia de satélite é questão de segurança nacional. Porém, eles precisam de feedback constante dos cientistas. Então a Nasa contratou em 2015 um grupo de aproximadamente 200 cientistas, divididos em diferentes grupos, para simular como podemos usar este satélite e quais especificações são necessárias para o satélite alcançar a ciência que desejamos. Estou em dois destes grupos e passei muito tempo trabalhando em um artigo que simula como podemos usar este satélite para detectar explosões de estrelas conhecidas como supernovas.

Pode nos contar mais sobre o WFirst?

WFirst é um observatório que a Nasa está construindo para ser um dos sucessores do telescópio espacial Hubble. O Hubble foi uma revolução para o nosso conhecimento, mas ele está na sua fase final de vida útil. Então a Nasa está investindo em dois sucessores: o James Webb Space Telescope (JWST) que custará dez bilhões de dólares e o WFirst que custará US$ 3,5 bilhões (mais de R$ 13,5 bi). Só conheço um caso de projeto civil no Brasil que foi pensado de forma grande e estratégica – o acelerador de partículas Sirius, que custou 500 milhões de dólares – mas que é suficiente para demonstrar que podemos liderar projetos deste porte com investimento adequado.

Voltando ao assunto da Nasa: o WFirst vai observar áreas grandes do céu enquanto o JWST tem maior resolução e pode tirar fotos mais profundas. O WFirst – como observatório – tem objetivos que vão da detecção de planetas fora do sistema solar ao estudo do universo em larga escala. Para estudar o universo em larga escala precisamos entender qual o tamanho do universo, como este tamanho evolui com o tempo e o quanto de matéria escura e energia escura existe em nosso universo – estas duas componentes correspondem a 95% da densidade de energia do cosmos. É nesta questão do estudo do universo em larga escala que eu trabalho.

Existe a compreensão comum de que muitas profissões são pouco ou não acolhedoras com mulheres e diversidades, ainda mais na área de exatas. Sendo mulher, trans e brasileira nos EUA, a senhora percebe que a inclusão de diversidades pode contribuir e mudar positivamente a astrofísica e as Ciências?

A melhor resposta para esta pergunta vem de uma animação da Disney que gosto muito: Ratatouille. Qual a mensagem deste filme? Que nem todo mundo tem talento para ser astrofísica – ou qualquer outra profissão, pois ninguém pode ser excepcional em tudo -, mas talentos para essas profissões podem vir de qualquer lugar, de qualquer identidade de gênero, orientação sexual ou classe econômica. A deputada Tábata Amaral (PDT-SP) é um exemplo incrível de talento – ela se graduou em astrofísica em Harvard.

O grande segredo dos EUA em ciência exatas foi criar um ambiente acolhedor em que talentos do mundo inteiro viajam para lá e não voltam para seus respectivos países. Uma astrofísica, química ou bióloga brasileira nos EUA é uma cientista que não está no Brasil contribuindo para tecnologias que dariam poderio geopolítico ao nosso País. Perder cérebros é questão geopolítica, de segurança nacional, de crescimento de longo prazo acima de qualquer consideração econômica de curto prazo.

Além da questão do investimento, as universidades americanas estão na fronteira do conhecimento. É quase impossível em um ambiente de fronteira e diverso – com pessoas oriundas do mundo inteiro – manter o preconceito. Eu sinceramente acho a academia brasileira muito homogênea. De fato, é raro contratarmos pesquisadores estrangeiros e isso é um problema gravíssimo. Com investimento estratégico e desburocratização dos concursos, o Brasil poderia ser um polo de atração de talentos da América Latina. Imagina se nossos pesquisadores tivessem acesso a talentos de todo continente sul-americano? Quantas novas empresas e pesquisas não poderíamos iniciar? Quanto crescimento econômico não poderíamos gerar?

O que diria para outras pessoas trans que desejam entrar na universidade e sonham com uma carreira?

Esta é uma pergunta difícil pois eu não vivenciei minha transexualidade nos estágios iniciais do meu estudo. Diria que eu tenho certeza que as lideranças do movimento trans no Brasil, como Andreia Cantelli, Ariadne Ribeiro, Bruna Benevides, Maite Schneider e Sayonara Nogueira, estão lutando diariamente para que a nova geração tenha um voo mais suave e menos turbulento. Espero que os diversos exemplos de pessoas transgênero na academia possam guiá-las neste caminho e que incentivem amigos e parentes a aceitarem sua identidade sem medo e preconceito. Não é fácil seguir a carreira acadêmica e não é fácil mudar de gênero, mas tudo é possível com estratégia, acompanhamento médico, determinação e muito estudo!